Por Omar L. de Barros Filho

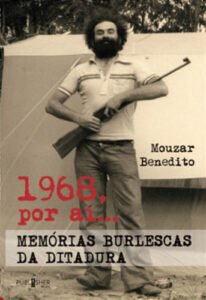

Há 15 anos, o jornalista, geógrafo e tropeiro Mouzar Benedito, um dos patronos do reconhecimento do Saci como brasileiro honorário e colunista das revistas eletrônicas Fórum e Brasil de Fato, lançou, em São Paulo, o livro “1968, por aí… Memórias burlescas da ditadura” (Editora Publisher Brasil).

É difícil não admirar o original trabalho de Mouzar Benedito justo na época em que prolifera a erva daninha da literatura transgênica do tipo terminator, cujas sementes sem pátria são proibidas de brotar na geração seguinte.

Ao contrário, este mineiro egresso do berço materno em Nova Resende, perito em cachaças (das boas ou daquelas matadoras), especializou-se em Brasil, e em descobrir nossa identidade, nossas mazelas e virtudes, o que revela e semeia país adentro. E sempre com um olhar crítico e bem-humorado, voltado para o patético da existência de Sua Excelência, o brasileiro.

Agora, com “1968, por aí…”, Mouzar Benedito deixa as estradas poeirentas do sertão e transfere-se para o mundo estudantil em revolução. Há 55 anos, como muitos ainda lembram, a América Latina fervia sob as botas militares. Nosso autor, naqueles tempos um estudante de geografia da Universidade de São Paulo (USP), já enchia a cara de trago, jogava conversa fora, e matava os amigos de rir no sem fim de enredadas conspirações de botequim. O epílogo, não se sabe ao certo até hoje, foi desfavorável para a milicada, mas que Mouzar Benedito colocou seu grão de areia no angu verde-oliva, isso ninguém pode negar.

Acho que a maior contribuição deste escritor mineiro – protagonista e testemunha do processo histórico – ao desfecho da etapa histórica iniciada há 55 anos, foi mesmo o tiro fijo do humor singelo e admirado pelas coisas do Brasil. E aí entra o povinho que habita os grotões, estando ele nas lonjuras rurais, periferias urbanas, universidades, passeatas, quartéis ou na melhor mesa do bar, nós mesmos. Esse contador de histórias é antes de tudo um inveterado gozador, que faz piadas com a desgraça alheia e a sua própria. Ele descobriu cedo que só existem duas maneiras de sobreviver na selva de Macondo: ou ser imortal ou rir até morrer.

A seguir, alguns breves episódios de “1968, por aí… Memórias burlescas da ditadura”, selecionados pelo próprio autor:

Milagre: tô fora!

Ocorreu durante o governo Médici o chamado “milagre brasileiro”, com o país crescendo mais de 10% ao ano e a classe média ganhando mais (os operários, nem tanto: o milagreiro Delfim Netto não queria que eles participassem da festa, dividir os lucros, dizia que tinha primeiro que esperar o bolo crescer para depois dividir, e a divisão nunca aconteceu, não é?).

Começou uma onda de viagens ao exterior como nunca tinha acontecido. Eu mesmo, com bom emprego no Sesc, estava ganhando bem e podia viajar pra fora, mas evitava, preferi conhecer o Brasil. Já vinha viajando de carona, de trem, em situações precárias, no milagre passei a viajar com mais dinheiro, mas sempre pelo Brasil, com pequenas incursões ao Paraguai e à Bolívia. Um dos motivos era que eu queria conhecer o Brasil mesmo, outro era que só de ouvir os relatos de comportamentos de brasileiros endinheirados no exterior eu ficava morrendo de vergonha.

Uma moça que foi numa excursão para a Argentina me contou com alegria:

– Nós fomos num ônibus só de brasileiros a uma casa de tango, mas levamos surdo, tamborim, tudo, e entramos batucando e dançando samba. Acabamos com o tango deles a noite inteira.

Nos aviões que chegavam do Brasil a alguns países europeus (soube que aconteceu inclusive na Inglaterra), quando abriam a porta para os passageiros saírem, em vez de gente o que saía primeiro era uma bola e atrás dela um monte de caras se exibindo como originários do “país do futebol”.

Na Bélgica, uma amiga viu uma loja com uma placa escrita em português, na porta: “Proibida a entrada de brasileiros”. Isto porque muitos achavam que tinham que roubar alguma coisa da loja, trazer um souvenir roubado.

Vários exilados me contaram que quando encontravam grupos de excursionistas do Brasil fingiam ser estrangeiros, não falavam português, por vergonha de ver o que faziam.

Isso fora a breguice da maioria de nossos conterrâneos ascendentes social e economicamente. Ficou famosa a história de uma mulher (saiu até em reportagens) que entrou num táxi e pediu para ir ao Museu do Louvre. O táxi parou em frente a ele, a mulher olhou, olhou, sem descer, e disse:

– Agora vamos à Torre Eiffel.

É assim que faziam atividades “culturais”, conheciam os lugares.

Outra visitou um apartamento em que moravam brasileiros, resolveu fazer uma comida para a turma e precisava de canela. Foi a uma farmácia (!) comprar a dita cuja, não sabia como era a palavra canela em francês e julgou que era só pôr um acento no final. Começou a pedir “canelá”. Como ninguém entendia o que ela queria, ela levantou um pouco a calça na altura da canela e batia na perna, insistindo: “canelá, canelá”.

Diz o dito popular

Não eram só turistas deslumbrados que faziam besteiras. Alguns exilados de verdade, até de nível universitário, também davam suas bolas foras. Como alguns que aprenderam francês no Brasil. Um deles, recém-chegado em Paris, foi levado pelo seu grupo de esquerda para uma reunião com militantes franceses. No meio da discussão, quis se exibir, dizer que com ele tudo era assim “pão-pão; queijo-queijo”. Achou que podia simplesmente traduzir esse ditado literalmente e sapecou:

– Avec moi c’est ainsi: pain-pain; fromage-fromage.

Os franceses ficaram olhando com cara de quem não entendia nada que o cara falava e ele não entendia a cara de espanto deles, ficou se sentindo o máximo.

Interrogatório difícil

Titomu era colega de faculdade. Quer dizer, da Geografia. Tímido, gaguejava demais. Na frente de qualquer moça, era uma dificuldade falar com ele. Na madrugada de 17 de dezembro de 1968, descobrimos que era também sonâmbulo. Foi quando os militares, utilizando um grande contingente de soldados e armamentos de todos os tipos, invadiram o Crusp, onde morávamos, considerado, ao lado da Faculdade de Filosofia da USP, um dos maiores focos de contestação ao regime.

Eles chegaram às 4 horas da manhã. Quando acordamos com o barulho, estávamos cercados de soldados e veículos militares, que rodearam todo o conjunto de prédios, todos com armas pesadas apontadas para nós. O Titomu morava no mesmo prédio que eu, o Bloco F, com o Ariovaldo e não sei quem mais. Das janelas, todos olhávamos a movimentação das “gloriosas” forças armadas, avaliando se havia possibilidade de fuga, quando o Titomu falou para o Ariovaldo, sem gaguejar:

– Vou lá conversar com eles.

Ninguém deu bola, achando que ele brincava, mas foi. Quando viram, ele estava saindo do prédio, de peito aberto, rumo a um tanque de guerra. Todo mundo gritava pra ele voltar, mas ele nem ouvia. Estava dormindo! Era sonâmbulo.

De repente, vários soldados pularam sobre ele. Foi aí que acordou, sem entender o que estava acontecendo. Foi jogado dentro de um caminhão coberto com uma lona, onde um coronel tentou interrogá-lo durante horas. Às 11h da manhã, estávamos todos presos, esperando transporte para nos levar ao presídio Tiradentes, e vimos soldados descerem o Titomu do caminhão. Veio para junto de nós, para ir preso também. Perguntei o que fizeram com ele. Disse que o coronel queria saber que tipos de armas nós tínhamos. Mas para isso gastou mais de meia hora, de verdade. Segundo ele, o coronel fez mais duas perguntas. Ele quis nos contar como foi, mas é claro que desisti de ouvir…

– Do Titomu ninguém arranca informação nenhuma… – concluímos. – O coronel se ferrou nessa. Imagine ouvir o Titomu nervoso!

Preso de novo

Para justificar a invasão do Crusp, foi instaurado um IPM (Inquérito Policial Militar – uma coisa temida durante a ditadura), que tinha a função de provar que havia lá dentro um foco de guerrilhas e outras coisas. Um exemplo ridículo de acusações era que lá não havia nenhuma virgem. As moradoras trepavam, diziam os acusadores.

Logo nos primeiros dias de 1969, consegui licença para retirar meus pertences no apartamento em que morava com mais três colegas – Chico Beltramini, estudante de Geografia; Osvaldo Siqueira, de História; e João Chalita, de Economia. Era retirar mesmo, pois não havia chance de voltarmos para lá.

Todas as minhas roupas razoáveis haviam sido roubadas, assim como todos os livros com aparência de maior valor, para vender nos sebos, além daqueles com títulos suspeitos, apreendidos como “provas” que o Crusp era um centro de subversão e treinamento de guerrilha.

O material de cartografia, todo importado, que comprei a duras penas, pagando prestações, dançou também. Sobrou para mim uma malinha pequena de roupas velhas e outra de livros sem capa ou muito manuseados. Mais tarde cheguei a uma conclusão interessante: nunca fui tão livre quanto nesse tempo em que não tinha mais nada. Mudei seis ou sete vezes em um ano e nem precisava pegar táxi, ia com uma malinha de livros numa mão e uma de roupas na outra. Hoje, cada vez que tenho que me mudar, me lembro disso com saudade. Nada de geladeira, mesa, cama, roupa de cama, estantes e muitos livros para levar.

Bem. Encontrei alguns dias mais tarde com meus três ex-companheiros de moradia, que também haviam sido roubados, saqueados pelo Exército e pela polícia, e resolvemos ir nós quatro juntos fazer uma reclamação. Procuramos o coronel Alvim, que comandava as tropas que permaneceram no Crusp e era o responsável pelo IPM, mas nem tivemos tempo de abrir a boca. Sem ele nem saber quem éramos, teve um ataque histérico, xingando a Polícia Militar, que fazia a guarda dos prédios, me apontando e dizendo que a polícia militar era tão incompetente que deixava um terrorista andar por ali sem fazer nada. Vi aí uma rusga entre o Exército e a PM. Mas o certo é que o coronel mandou nos prender. Fomos logo cercados por uns trinta soldados, comandados por um tenente, armados e com medo da nossa reação, pois éramos “terroristas” muito perigosos.

Enquanto discutiam para onde nos mandavam, colocaram a gente num apartamento do Bloco A, do Crusp, prédio em que – no tempo que servia de moradia estudantil – só moravam mulheres.

Fomos colocados num quarto, com soldados na porta e outros na porta do apartamento. Éramos perigosos mesmo, hein?! Estávamos putos da vida e não podíamos nem conversar. Lembrei-me então de folhar o jornal que levava, e os soldados não me incomodaram. De repente, me levantei e pedi para um deles:

– Chame o tenente, por favor. Preciso falar com ele urgente.

Ele ficou meio sem saber o que fazer, falou com outro, saiu e logo voltou com o tenente, que estava tenso, aparentemente com um pouco de medo.

– O que você quer? – perguntou.

– Quero te avisar que não posso ficar preso hoje.

Ele fez cara de surpresa e nem partiu para a porrada, o que era de se esperar na época.

– Por que não? – perguntou.

Abri o jornal e mostrei o horóscopo pra ele:

– Veja aqui o meu signo, Sagitário. Olha o que está escrito: “Não mantenha-se isolado”.

Ele saiu dando risada e o que eu queria que fosse uma gozação serviu pra quebrar o clima hostil.