A borracha já era conhecida pelos índios antes do descobrimento da América. Em 1525, o historiador espanhol Pietro Martire d’Anghieria relatou ter visto os índios mexicanos jogarem com bolas elásticas. O pesquisador francês Charles Marie de la Condamine foi o primeiro a fazer um estudo científico sobre a borracha, que ele conhecera durante viagem ao Peru, em 1735. Um engenheiro francês, François Fresnau, que la Condamine havia encontrado na Guiana, estudara a borracha no local e concluíra que esta não era senão “uma espécie de óleo resinoso condensado”.

O primeiro emprego da borracha foi como apagador. Foi Magellan, descendente de célebre navegador, quem propôs este uso. Priestley, na Inglaterra, difundiu-o e a borracha recebeu em inglês o nome de “India Rubber”, que significa “Raspador da Índia”. A palavra borracha teve sua origem numa das primeiras aplicações úteis deste produto, dada pelos portugueses, quando foi utilizada para a fabricação de botijas, em substituição às chamadas borrachas de couro que os portugueses usavam no transporte de vinhos.

Em 1783, Jacques Alexandre Cesar Charles, físico e químico francês especializado em trabalhos com os gases, aprofundou-se no estudo da densidade da borracha e seu poder de dilatação. Com os irmãos Nicolas e Anne-Jean Robert, construtores de aparelhos de precisão, construíram em seda impermeabilizada com borracha dissolvida em aguarrás os primeiros balões a gás de hidrogênio.

Em 1791, outro químico francês, Antoine François Fourcroy, verificou que a coagulação do látex podia ser evitada com a adição de sais alcalinos. Naquele mesmo ano, o também francês C. Grossart produziu tubos de borracha com tiras enroladas em torno de cones de vidro ou cilindros e o inglês Samuel Peal recebeu uma patente britânica por ter sido o primeiro a utilizar a borracha natural como revestimento impermeabilizante de materiais como couro, algodão, linha e madeira.

Em 1820, um industrial inglês conhecido como Nadier fabricou fios de borracha e procurou utilizá-los em acessórios de vestuário. Por essa época começou a reinar na América a febre da borracha: os calçados impermeáveis dos índios faziam sucesso. Produziam-se tecidos impermeáveis e botas de neve na Nova Inglaterra, numa época que marcou a transição das pesquisas de laboratório para o estágio fabril.

Três eventos posteriores tornaram a borracha um produto maravilhoso. Em 1837, em Woburn, Massachusetts, o americano Charles Goodyear descobre o processo de tornar a borracha mais resistente ao calor e ao choque misturando-a com enxofre e aquecendo-a até uma certa temperatura: a vulcanização. Em 1888, John Boyd Dunlop, irlandês de Belfast, tentando achar uma forma de tornar a roda do triciclo de seu filho mais eficiente, patenteia uma câmara dupla de borracha: o pneumático. Em 1895, a corrida de automóveis Paris-Bordeaux-Paris lançava oficialmente este produto e iniciava a era da indústria automobilística – e consequentemente a dos pneus.

E o preço da borracha sobe, então, a cotações inimagináveis.

A Amazônia torna-se um centro de atração para aventureiros e colonizadores. E o Acre, particularmente, que parecia um imenso seringal. Entre o ano da grande seca de 1887 e 1900, 160 mil nordestinos chegam à Amazônia para extrair a seiva da árvore preciosa. No fim do século, o alto rio Acre era povoado por mais de 15 mil almas, que à beira dos rios foram espalhando seringais cujos nomes refletiam a solidão e a dureza de suas vidas: Silêncio, Desterro, Saudades, Canto Escuro, Desengano, Piedade, Oku do Mundo.

Mas a quem pertencia o território do Acre, no fim do século 19? Por força de um tratado de 1867 (o de Ayacucho), à Bolívia. Em fins de 1898, quando a crescente imigração de brasileiros começava a assustar o governo de La Paz, o Brasil reconheceu a região como “incontestavelmente boliviana”. No começo de 1899, a bandeira da Bolívia é içada no Acre.

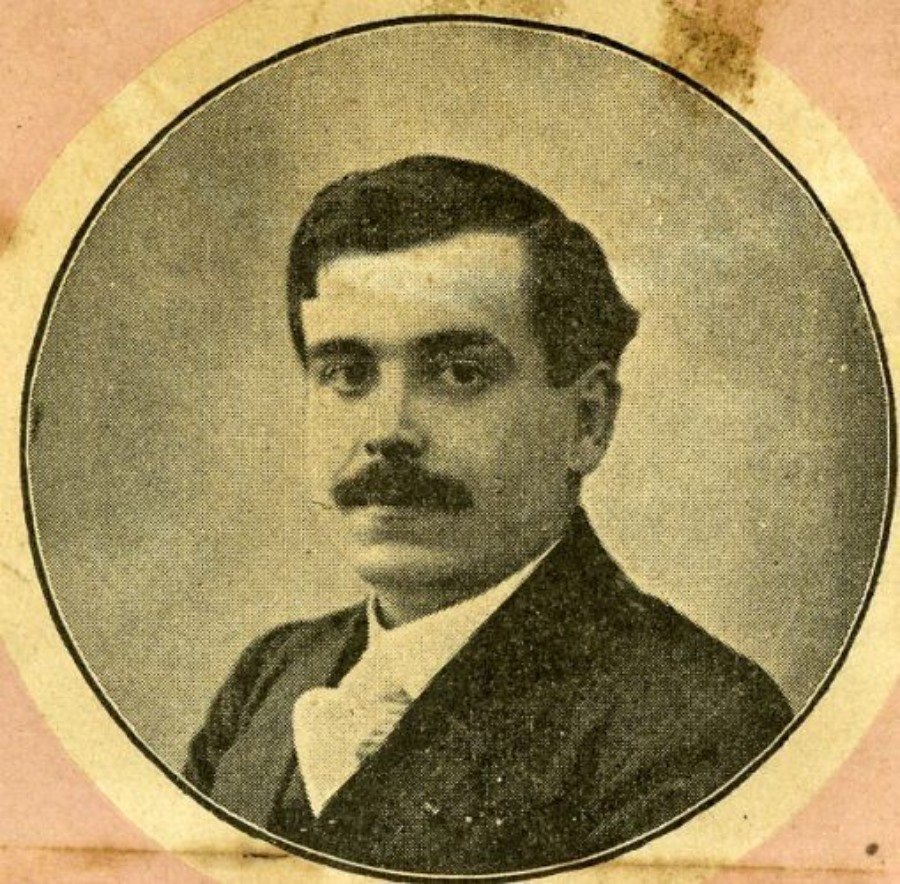

A história da conquista do Acre é a história do embate entre grandes forças econômicas. Uma delas revela-se através de um incidente, do qual participa uma figura destinada a grandes aventuras: um repórter do jornal A Província do Pará, don Luís Galvez Rodrigues de Arias, cidadão espanhol, de físico um tanto seco e anguloso, longos bigodes e aparência bem cuidada.

Em maio de 1899, em Belém, num jantar com o embaixador da Bolívia no Brasil, Galvez ouviu referências a um acordo, mediante o qual a Bolívia receberia o apoio dos Estados Unidos para conservar sua soberania no Acre em troca de concessões aduaneiras e territoriais àquele país. No dia seguinte, Galvez abraça a profissão de cavaleiro andante da causa do Acre: denuncia a trama.

A denúncia desencadeia uma agitação nacional. E Galvez parte para Manaus com uma idéia que parecia mirabolante: proclamar uma república independente no Acre, para forçar o governo brasileiro a mudar sua posição. Por mais absurda que fosse a idéia, no dia 14 de julho é realizada. Com um precário exército de vinte rifles, Galvez é aclamado pelos seringalistas da região como presidente do Acre. “Já que não podemos ser brasileiros”, escreve astutamente Galvez ao presidente Campos Sales, “não queremos ser bolivianos”.

A aventura do Dom Quixote acreano, entretanto, dura pouco. Em 15 de março de 1900, semblante abatido e agitado pelos tremores da malária, Galvez é preso por forças do governo brasileiro, que queria a todo custo não criar problemas com a Bolívia. Repatriado, tenta voltar em 1902, mas é preso em Manaus e posto no alto rio Negro. Ressurge em Cuba, combatendo um novo inimigo do Acre: o Bolivian Syndicate.

No dia 14 de julho de 1901, o embaixador da Bolívia em Londres, don Félix Avelino Aramayo, assina o contrato de constituição do Bolivian Syndicate, associação de grandes capitalistas ingleses e americanos, para explorar e administrar as riquezas naturais do Acre por trinta anos.

Esse Syndicate não era uma figura estranha ao mundo econômico da época. Vivia-se o início de uma nova era nas relações econômicas internacionais. O colonialismo havia se modificado com a acumulação de grandes capitais nas mãos de banqueiros e outros beneficiados com a recente Revolução Industrial. Com isso, organizavam-se nas nações européias grandes companhias de capitais para explorar colônias. Essas firmas funcionavam como representantes do poder de seus países, sendo, por isso mesmo, defendidas por seus exércitos.

A 17 de dezembro de 1901, o Acordo de Londres é aprovado pelo Congresso boliviano e o embaixador do Brasil em La Paz escreve: “Para este país, o Acre é um jardim das Hespérides, para a exploração de cujos tesouros (…) pretende constituir como seu Hércules a um sindicato estrangeiro, menosprezando o perigo que assim procedendo, cria para as nações vizinhas”.

O Brasil teme que o Syndicate seja um cavalo de Tróia por meio do qual grandes companhias colonialistas e imperialistas acabem entrando na Amazônia para tomá-la em nome de seus países. E começa a mudar sua posição diplomática: quer considerar o Acre novamente zona litigiosa.

O instrumento involuntário dessa nova posição brasileira é um jovem militar gaúcho, de 29 anos, José Plácido de Castro, que chega ao Acre em abril de 1902, trazido pelos revolucionários para ser o seu comandante.

Na madrugada de 6 de agosto, dia da independência da Bolívia, com uma força de 33 seringueiros, encoberto pela cerração das margens do rio Acre, Plácido de Castro chega à vila de Xapuri, um posto de intendência boliviana. Conta, em seu diário: “Penetrando na intendência de lá, retiramos uma carabina e dois cunhetas de balas; em seguida chamei-os (aos bolivianos) em voz alta. O intendente, mal acordado ainda, respondeu: – Es temprano para la fiesta. Ao que retorqui: Não é festa, Sr. Intendente; é a revolução”.

Em seguida, reúne a população da vila e conta o caso do arrendamento do Acre ao consórcio de capitalistas internacionais. Estava iniciada a revolução acreana, que iria ser encerrada em 1903, por um acordo diplomático no Rio de Janeiro, quando a guerra estava em pleno vigor. Tem início então as conversações diplomáticas. Primeiro o Brasil afasta a possibilidade de uma intervenção armada dos Estados Unidos ou da Inglaterra indenizando o Bolivian Syndicate.

“Finalmente, meu caro barão, o que eu tenho de mais assentado em tudo isso é que devemos ir ao limite de nosso sacrifício material para desterrar a hipótese de intervenção dos Estados Unidos. Garantem-me aqui que ela não se dará; mas eu não tenho confiança alguma na promessa, cujo cumprimento não depende dos próprios que a fizeram”, dizia de Nova York o embaixador Assis Brasil ao barão do Rio Branco, ministro do Exterior.

O Brasil dá ao sindicato 550 mil dólares. E, à Bolívia, 2 milhões de libras esterlinas, pelos 191 mil km² do Acre. Compromete-se, além disso, a garantir a livre navegação boliviana pelo rio Acre e a construir uma estrada de ferro (Madeira-Mamoré) para tornar ainda mais acessível a saída da Bolívia para o Atlântico através do Amazonas. E a Amazônia brasileira está então praticamente formada.

A história econômica, entretanto, começava o seu período mais fascinante. A explosão comercial da borracha que saía dos seringais amazônicos e provocara a guerra do Acre, produzia nas cidades efeitos inimagináveis.

Manaus, por exemplo, passa de uma vida de quase aldeia em 1890 para a de uma grande metrópole européia, dez anos depois. Europeus, sul-americanos e brasileiros de todos os Estados chegam diariamente a Manaus em busca de fortuna. A borracha corresponde às esperanças dos aventureiros: a seringa vale 12 mil-réis o quilo e a libra esterlina apenas 15. De 1870 a 1914, a Amazônia produz 800 milhões de quilos de borracha ou 600 milhões de libras esterlinas. E a população se embriaga com a fortuna.

Em entrevista para a revista Realidade, em 1970, Nuno Cardoso, neto do primeiro capitão dos portos amazônicos, naquela altura um empertigado senhor de 85 anos, com uma elegância deslocada de seu tempo, disse que naquela época trocava cinco roupas por dia. Estudou Humanidades em Portugal, França, Suíça e Bélgica durante seis anos. Passava os verões na Espanha e fazia esportes de inverno na Alemanha. Deixou os estudos para ser toureador, depois mudou de idéia: “touros também podem ser cansativos”. Recebia todos os sábados uma mesada do pai. Contou, ainda, que o pagador da Casa da Moeda um dia não se conteve e lhe disse:

– O senhor retira por semana o que um general português não retira por ano.

Nos seringais, os proprietários ou seus capatazes eram a única autoridade. A lei era o rifle 44, papo-amarelo. E a borracha fluía para as cidades à custa de suor e sangue. O sacrifício dos seringueiros financia também o embelezamento e a formação da infraestrutura da cidade: o sistema de água, esgotos e energia elétrica (Manaus foi a segunda cidade do Brasil a tê-lo), a construção de edifícios públicos, como o Teatro Amazonas. Mas a maior parte da riqueza é dissipada.

O carnaval de 1915 foi o mais extravagante que Manaus conheceu. A cidade inteira saiu às ruas, dançou nos clubes e cafés. Havia sete meses que a Europa estava em guerra, mas isso pouco importava. O povo cantava o “Maneiro-pau”, a “Cabocla de Caxangá” e a polca “Perepepê”, canções da época.

A alegria chegou ao máximo quando desfilaram os Paladinos da Galhofa, em onze carros alegóricos. Num deles ia a estudante Ária Paraense Ramos, de 19 anos, considerada uma das moças mais bonitas da cidade. À noite, no Ideal Clube, houve baile. E Áurea subiu ao palco para fazer um número de violino intitulado “Subindo ao Céu”. Mas um tiro acidental de um cowboy fantasiado a atinge e ela cai. Um cortejo de mascarados, palhaços, pastoras, negas malucas e piratas, leva-a à Santa Casa de Misericórdia. Mas Ária morre.

Nos meses seguintes, os poetas de Manaus lhe prodigalizam sonetos fúnebres apaixonados. O ano de 1915 começava melancólico. O preço da borracha caía brutalmente, sob a concorrência daquela que saía dos seringais racionais plantados pelos ingleses na Malásia, proveniente de sementes brasileiras contrabandeadas.

Em 1916 não houve carnaval de rua em Manaus, as mulheres francesas foram embora, os cafés fecharam as portas, o mato começou a devolver à efêmera capital da borracha a sua vida de cidade sem muita expressão, vegetando no verde.

Na metade da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses tomaram os seringais da Malásia, pareceu que o antigo esplendor amazônico voltaria. O governo Getúlio Vargas organiza um Exército da Borracha para suprir os aliados e novas ondas de nordestinos são levadas para a Amazônia. Porém é uma riqueza mais fugaz ainda. E, infeliz.

Diz hoje um velho sertanista amazonense que na época ajudou a organizar o precário exército de seringueiros:

– Quando eu me lembro de como foi feito aquilo, me pergunto: como é que não estamos presos?