Por Leonardo Lichote

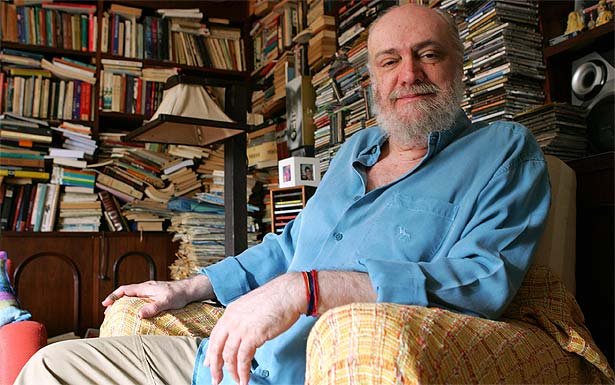

Aldir Blanc diz que fazer 70 anos é “como ser atropelado por um caminhão-cegonha que, em vez de transportar carros, transporta guindastes e tratores”. Às vésperas de chegar lá (o aniversário é dia 2 de setembro), ele parece reagir bem ao atropelamento.

Com uma inteligência fina (e, às vezes, saudavelmente grossa), uma sensibilidade que une o amor (pelos netos, pela vida e pelas canções) e a contundência do observador político que põe o dedo na ferida, um humor de sutilezas e gargalhadas, o vascaíno e salgueirense conversou com O GLOBO sobre sua formação, suas paixões, seus projetos e seu olhar para o mundo hoje.

As perguntas foram enviadas por cantores, compositores, parentes e amigos do letrista de cerca de 500 canções, incluindo clássicos como “O bêbado e a equilibrista” (com João Bosco) e “Resposta ao tempo” (com Cristovão Bastos). Uma obra da qual Aldir se orgulha, mas que não parece alimentar nele qualquer tipo de arrogância. Em vez disso, ele cita a lição do pai, Seu Alceu, “um cara que dizia: ‘eu também sou doutor, quando chego no botequim com o jornal pra fazer fezinha, o cara pergunta: ‘vai ser cerveja ou limão da casa hoje, doutor?’ Esse diploma é o que me interessa”.

MARIA BETHÂNIA, CANTORA: Qual a música mais bonita do mundo para você?

A música mais bonita do mundo pra mim pode ser tirada do repertório do Noel Rosa. Pode ser “Feitiço da Vila”, “Três apitos”, pode ser uma que me fala ao coração de uma forma que não consigo ouvir sem chorar, que é “Último desejo”. Isso vem de Vila Isabel. Nasci numa rua bem no coração do Estácio que se chamava Pedreira, não tinha saída. Morava num lugar escuro e pequeno. Com três anos e pouco fui pra Vila Isabel, pra Rua dos Artistas. Uma casa, na visão da criança, imensa, com um quintal enorme, com muitas árvores, goiabeira, laranjeira, bananeira. Tinha uma goiabeira branca que se curvava imensa até o chão. Eu subia por ela e ficava lá em cima sonhando, lendo Monteiro Lobato, atirando com atiradeira em manga, porque não tinha coragem de matar passarinho. Com quase 11 anos, sou surpreendido com a volta pro Estácio, na Rua Maia Lacerda. Aí começa a sucursal do inferno. Hoje o que se chama bullying. Deus me livre, nem gosto de falar. Tenho boas memórias, claro. Eu fui campeão do mundo no Estácio ouvindo rádio com meu avô paterno fazendo uma cena cômica. No primeiro gol da Suécia, meu avô, que era discretíssimo e dizia que não tinha time de futebol, entrou na sala e disse: “sueco é tudo corno, eles têm prazer em dar a mulher deles pros outro comerem”. E sumiu. Quando o jogo acabou, com 5 a 2 pro Brasil, ele voltou pra sala e disse: “Desculpas, o sueco não é nada disso, é gente boa”. Mas esse lugar, o Estácio, você saía de casa, com 12, 13 anos, e você apanhava, os seus trabalhos eram jogados na água, suas cartolinas com trabalhos pro Externato São José eram rasgadas, a pasta era virada na água do meio-fio, você levava uns tapas se estivesse com sorte. Quem fazia isso? Mecânicos, PMs, motoristas de caminhão com mais de 20 anos. Qual a alternativa do garoto? E tem um detalhe importante: como meu avô paterno, Alfredo, era nascido e criado no Estácio, e meu pai, Alceu, era nascido e criado no Estácio, ambos na Maia Lacerda, não valia chiar. Era apanhar, entrar em casa, lavar a cara, voltar e apanhar de novo. Porque era muito feio o neto do Seu Alfredo e o filho do Seu Ceceu chiando: “Pai, apanhei!”. Até que um cara chamado Luiz Arrepiado me disse: “Cara, chega perto deles fingindo que vai pedir desculpa e dá uma cabeçada no nariz com toda força”. Depois que isso aconteceu a primeira vez refrescou um pouco.

ELIFAS ANDREATO, ILUSTRADOR: Lembrando Santo Agostinho, “Por que não recuamos quando todos dizem ‘vamos’?” Há gente demais dizendo “vamos” sem saber para onde. Na vertigem do entretenimento, será que não temos que recuar para nos separar da manada que sabe todas as letras das modas sertanejas?

Num conto que acabo de escrever sobre Vila Isabel, falo exatamente sobre isso, a necessidade de uma forma qualquer de recomeço. Que não é recomeço, é viver o dia a dia sabendo o que ele traz de novo. E não repetindo esse troço que estão nos empurrando, que é ridículo. A música sertaneja foi com muita justiça chamada de sertanagem. Grande parte do rock brasileiro não vale porra nenhuma. A tal música gangsta é puro lixo. Você vai ter como ídolo um sujeito como Snoopy Dogg, que vai à convenção de cafetões? O que é um cafetão? Um sujeito que explora mulheres, as agride, muitas vezes as mata. Por que eu vou ter um ídolo desses?

BAIANO, AMIGO: Você me contou com raiva as perseguições sofridas na adolescência. Como transformou a raiva em poesia?

Um amigo, Gilberto, hoje médico, me levou à Civilização Brasileira. Até então eu só lia capa e espada, Charlie Chan, Rafael Sabatini, livros de bolso. E lá eu fui apresentado à magnifica Coleção Vera Cruz, da Civilização Brasileira. Tudo começa ali pra mim, com Cony, Antonio Callado, Adonias Filho, Guimarães Rosa. É daí que vou pra outros autores internacionais, além dos poetas. Lembro o encanto com que li Vinicius, pelo qual todo jovem passa, e o encanto com que li Drummond em “Dentaduras duplas”, “Mas essa lua/ Mas esse conhaque/ Botam a gente comovido como o diabo”.

MARIANA BLANC, FILHA: Monteiro Lobato, Nelson Rodrigues… como o homem de esquerda amou tanto os conservadores?

Típica pergunta da filha pra botar pilha no pai. Nelson Rodrigues não é um conservador em literatura. E não sei até que ponto se pode levar além da lenda o fato de ele ter se tornado reacionário pra livrar o filho, na cadeia, torturado… Muita gente hoje nega: não teve tortura, foi um período paradisíaco. Não foi. Mas é a literatura dele que me interessa, embora eu tenha lido com muito prazer a espetacular biografia do Ruy Castro. Quanto ao Monteiro Lobato, o que ele me deu em Vila Isabel na infância é tão grande que nem sei se ele é de direita ou não. Não me interessa, pra ser sincero. E essa discussão em torno da Tia Anastácia é um absurdo. É como a história do sociólogo que desencavou que Noel, que dormia na casa do Cartola, era racista. Isso é totalmente absurdo, não dou a menor pelota pra essas teorias.

HELOÍSA SEIXAS, ROTEIRISTA DO MUSICAL “ERA NO TEMPO DO REI”: O que achou da experiência de escrever para o teatro musical?

Eu tenho alguns orgulhos. A comenda Moacyr Scliar, que me foi dada pelo Conselho Federal de Medicina, por serviços prestados à medicina e à literatura. Ainda duvido disso até hoje. Outro orgulho é justamente o musical “Era no tempo do rei”, com uma colaboração do Carlos Lyra difícil de avaliar. É um dos caras que merecem a tal piada, “esse aí põe música no catálogo telefônico”. O musical que fiz com Cristóvão Bastos sobre a Tia Zulmira (“Tia Zulmira e nós”), pro João Máximo, no qual tive oportunidade de lidar com a vida e a obra de um dos meus maiores ídolos, o Sérgio Porto, Stanislaw Ponte Preta. E também um orgulho imenso de um musical feito pelo Cláudio Tovar, “Um cara bacana”. Também trabalhei com Mauricio Tapajós em duas revistas de Gugu Olimecha: “A tocha na América” e “Fi-lo porque qui-lo”. Duas experiências enriquecedoras, lidando todo dia com o censor. Isso me ensinou muito. O gozado é que o censor era mais estúpido do que a gente imagina. Fui uma vez liberar “O mestre-sala dos mares”. Primeiro você passava por uma triagem de ex-policiais, era um cabide de emprego aquilo. Até ser passado pra uma sala. Ali era mais complicado. Eu estava lá, e apareceu um cara, camisa arregaçada e coldre de cintura, e começou a gritar loucamente, surtado, que era preciso matar o Ney Matogrosso, porque ele havia encontrado um neto envolto nu nas cortinas imitando o Ney Matogrosso. É claro que você que tá sentado numa cadeirinha com uma coronha de 38 encostada no nariz se borra porque de repente eles podem resolver não mais matar o Ney Matogrosso, que tá longe, mas o Aldir Blanc, que tá presente. Não seria uma coisa inusitada pra época. O mais interessante é que esse sujeito virou pra mim e começou a fazer um sinal esfregando o dedo no antebraço. Eu não tava entendendo nada, até que ele disse que o problema de “O mestre-sala dos mares”, que não tinha esse título ainda, era primeiro “O almirante negro”, “O navegante negro”, o problema era justamente a palavra “negro”. E o censor era negro. Ou seja, ele tava inteiramente vendido ao sistema. Foi minha primeira vez ao lidar com um racismo oficial. Lembro que saí de lá e tomei uma cerveja um quarteirão depois e não conseguia chegar com o copo na boca de tanto que eu tremia. Não tanto por medo, mas pela revelação de que o problema com João Cândido, com a Revolta da Chibata, era um problema racial e não politico. O João Cândido é um herói nacional sim, queiram ou não queiram. E eu ainda tive que superar muitas coisas desse período do Estácio pra chegar ao elogio a João Cândido. Porque eu conheci o racismo ao contrário. Na Maia Lacerda eu era o branco azedo que estudava em colégio de padre. E apanhava por isso. Então eu conheço esse lado do racismo na pele.

CARLOS LYRA, PARCEIRO: Quais são suas inspirações?

Sem dúvida, quem letra é o garoto do curtíssimo período que passou em Vila Isabel, dos 3 aos quase 11 anos. Quando esse garoto morrer, o letrista, articulista, seja lá o que for, morre junto.

HERMÍNIO BELLO DE CARVALHO, LETRISTA: Quando sairá uma coletânea de seus escritos? E uma caixa de CDs? E um DVD?

A Mórula vai relançar “Rua dos artistas e arredores”, “Porta de tinturaria” e um livro com coisas que escrevi no site No., principalmente sobre jazz. A editora encomendou a Allan Sieber capas no estilo da Codecri naqueles anos (estão previstos ainda para o ano que vem “Aldir Blanc — Crônicas inéditas”, com textos para a revista “Bundas”, O GLOBO, entre outros; e “Vila Isabel, inventário da infância”, uma reedição do livro, ao lado de outras crônicas sobre o bairro). Sobre a caixa de CDs… Meus mesmo eu tenho três. O feito com Mauricio Tapajós, o dos 50 anos, e o “Vida noturna”. O “50 anos” foi fruto do sonho do meu grande parceiro e irmão Marco Aurélio Braga Nery de criar um selo de música popular. Ele foi um herói. Depois, ficou com câncer de pulmão por fumar muito, veio a falecer, e o CD ficou à deriva, inclusive foi colocado maldosamente por vagabundos em bancas. Com o disco que eu mais gosto, “Vida noturna”, aconteceu uma coisa estranhíssima. Ele começou a vender muito, as lojas pediam mais e botei-as em contato com a Lua Discos, que disse que o CD estava em processo de reimpressão. Isso durou anos, não tive prestação de contas nenhuma. Anos depois, o CD reaparece e eu tô aguardando a prestação de contas ainda. É assim que funciona. O disco com Mauricio, a minha parte me pertence, e eu posso botar numa caixa. O que tá na Lua Discos eu tenho que ver com um advogado como faz. Sobre filme, o Alexandre Ribeiro de Carvalho fez um documentário, “Dois pra lá, dois pra cá”. E Isabel Diegues fez “Vila Isabel”, baseado no meu livro “Vila Isabel, inventário da infância”. Queria aproveitar pra fazer um registro importante sobre o livro “A cruz do Bacalhau” (Ediouro), que fala do Vasco, escrito por mim e por José Reinaldo Marques. Fiz ali um time de vascaínos da música brasileira e embaixo pus: “Ideia chupada do livro de Sérgio Augusto sobre o Botafogo”. Isso foi tirado, o crédito que dei a ele pela ideia, e não admito que aconteça isso. Antes disso ligamos para a editora, pedindo a última versão parar revisarmos a iconografia. A resposta que nos deram foi que “nosso departamento de iconografia não erra”. O resultado é que, além dessa falta de crédito, temos erros como Alcir Portela sendo chamado de Jorginho Carvoeiro numa foto. E um negro baixinho e musculoso, visivelmente dos anos 90, com a legenda Danilo Alvim, um jogador que era branco, esquelético e que jogou em 1950. Até hoje me esculhambam por uma culpa que eu e José Reinaldo não temos.

FERNANDO SZEGERI, AMIGO: O que, de verdade, dói? E o que, a despeito da dor toda, faz seguir em frente? O que, afinal, vale a pena?

O que vale a pena mesmo é, nessa altura do campeonato, quando você fica esperando a neta que vai chegar daqui a pouco, ajudar as filhas. Isso é minha grande paixão. Minha mãe teve psicose puerperal e nunca se recuperou, até morrer no começo dos anos 2000. Sempre foi muito quieta, muito sofrida. E eu fui criada por avô e avó maternos. Então eu faço questão, como avô, de cumprir com os ensinamentos que recebi dos dois.

DJAVAN, PARCEIRO: Você que também é músico e fez letras para músicas tão complexas, por que se dedicou menos a compor melodias?

Ah, meu violão é o chamado na gíria musical de boca-de-tigre, que você toca de ver os parceiros tocar. Tinha alguma intuição na hora que tava bebendo, fazia melodia que era um negócio. Mas agora não bebo há anos, abro raras exceções como hoje ou o dia em que meu pai morreu, então falta um pouquinho de álcool nas juntas. Droga nunca usei. Por ter vindo da psiquiatria, vi tanta coisa triste envolvendo droga, tanta gente pirando até mesmo com a pretensamente salutar maconha, que eu nunca fui chegado. Sempre tive um problema de sangramento nasal, então pra mim é intolerável a ideia de cheirar. Fiz uma vez uma experiência com maconha, que me deu uma sede e uma taquicardia desgraçada. Devo ter tomado umas 10 cervejas pro coração serenar e pra língua voltar a funcionar. Então pra que que eu quero essa merda na minha vida? Eu quero é beber. A melodia que fiz que mais gosto é “Paquetá, dezembro de 56”. E das que fiz a letra, minha preferida é a que mais apanhou nas mãos e cucas pretensamente eruditas de imbecis, que é “O bêbado e a equilibrista”. Eu não tolero algumas críticas feitas à música. Falar que o verso “caía a tarde feito um viaduto” é incompreensível é de rara estupidez. Até porque o meu avô paterno passou segundos antes embaixo dele. E ele caiu e quase matou meu avô, que ficou empoeirado. Como não cai? Vai pro inferno. Aí entra a frase que eu gosto de repetir: todo sujeito que se preocupa muito com o significante é um insignificante. Correndo por fora, tem uma música que fiz com Jayminho (Vignoli), “Amei uma enfermeira do Salgado Filho” (“Lupicínica”). Sou apaixonado por ela. Trabalhei e estive internado em hospital. E vi como essas pessoas se dedicam. De médico à paciente que passou por uma cirurgia duríssima (ele sofreu uma fratura no fêmur), sou muito grato à enfermagem. Fiz questão de deixar claro isso num samba-canção.

JAGUAR, CARTUNISTA: Você disse numa crônica que já incorreu no pecado da soberba. Se eu tivesse seu talento, não conseguiria me livrar dele. Como você conseguiu?

Eu consegui porque meu pai queria ser aviador e não passou do terceiro ginasial. Toda vez que tomava umas e outras dizia que é preciso estudar e me levava pra ver demonstração dos aviões da FAB. De casaco, no sol, eu desmaiava na calçada. É muito fácil não ter soberba com esse passado. Quando não acontecia uma diarreia devastadora em cima de um cavalo na Quinta da Boa Vista. Quando Seu Félix, nunca me esqueci o nome do cara que alugava os cavalos, chegava com um cavalo pequenininho pra mim, meu pai, que era louco por cavalos e dizia que a coisa mais bonita da vida era corrida de potro de primeira vez em cancha reta, afirmando até que isso era mais bonito que minha mãe, o que me deixou muito puto na época, quando ele via um pangaré se aproximando, fazia um gesto pro cara e vinha outro cavalo pra eu montar, um grande. Invariavelmente eu me cagava na sela. Aí era levado pra um banheiro próximo, com jornal, chave pra abrir o banheiro que tava sempre trancado… Se eu for falar da minha dor de barriga… Fui o único cara provavelmente no Brasil que se cagou todo vendo os campeões do mundo, Bellini carregando a taça. Estava agarrado a uma grade, olhei pro meu pai que estava embaixo, passei a mão na barriga, ele achou que era fome e passou, via cinco ou seis mãos, duas soberbas laranjas, que foi chupar e se cagar. Porque eu estava tentando falar que estava com dor de barriga. Ele me tirou da grade, perto da Cinelândia, com o público se afastando, me lavou no Iapetec que ficava na Graça Aranha, na pia, com um caseiro sacudindo tristemente a cabeça diante daquele espetáculo, e eu voltei pra casa com uma camiseta escrita “Viva os campeões do mundo” e de toalha na cintura, no Estácio, com a galera toda na esquina fazendo “êêêêê”. Não tinha como ter soberba.

DORINA, CANTORA: Pessimista, esperançoso ou tico-tico no fubá?

Ah, “pessimista esperançoso”, se não tô enganado, é um choro-canção inédito do Ratinho, que foi descolado pelo Abelzinho do Cavaco e que não tem letra, mas vou letrar. Então, no momento, tô muito mais “Pessimista esperançoso” que “Tico-tico no fubá”.

TIAGO PRATA, MÚSICO E FUNDADOR DO BLOCO BLANC BLOCK: Aos 50 anos, você dizia que insistia na juventude. E agora?

Agora insisto em acordar vivo. Fazer 50 anos é uma história. Ainda há sonhos. Hoje minha vida tá muito ligada à convivência com filhas e netos. E fazer 70 anos é como ser atropelado por um caminhão-cegonha que em vez de transportar carros transporta guindastes e tratores. Difícil levantar no dia seguinte. Como disse João Ubaldo, apanhar as meias embaixo da cama é olímpico.

NANA CAYMMI, CANTORA: Te liguei para pressionar pela letra pra música de Cristovão Bastos pra minissérie “Hilda Furacão”, e deixei recado dizendo que a gente não tinha mais tempo. E você escreveu “Resposta ao tempo”. Sua inspiração teve a ver com o recado? E eu adoraria gravar mais músicas suas. Tenho pudor de cantar algumas, como “Catavento e girassol”, aquele verso do “bate bronha”. Mas que músicas suas você gostaria que eu tivesse gravado?

Não teve a ver com aquilo. Uma das coisas mais curiosas de “Resposta ao tempo”, não tenho vergonha de dizer, é que fiz a letra em 15 minutos, com um café, em cima da perna. Ela foi parar no Mariozinho (Rocha, então diretor musical da TV Globo), que a colocou prum personagem secundário da novela das oito. Quando surgiu a crise da abertura de “Hilda Furacão”, ele pegou “Resposta ao tempo”. A música acabou sendo o grande sucesso daqueles anos, 1998 ou 1999. Com a Nana teve uma coisa engraçada. Ela estava fazendo um disco. Eu e Cristovão fizemos com carinho “Dores Dolores”. Ela não gostou e pediu outra. Eu pensei: “Não é possível, essa música é linda”, e acabou sendo gravada pela Clarisse Grova. Daí fizemos “Resposta ao tempo”. Então, Nana, a música minha que eu queria que você tivesse gravado é “Dores Dolores” (risos). Nana, ouve de novo! E ela podia cantar “Catavento e girasssol” ou qualquer coisa que eu tenha feito que chegue perto do samba-canção, porque ninguém interpreta samba-canção como ela.

ELZA SOARES, CANTORA: Você tem consciência de seu talento como compositor?

Quando o sujeito começa a se achar, ele perde, já dizia o mestre (“Quem acha vive se perdendo”, verso de “Feitio de oração”, de Noel Rosa e Vadico). Não me preocupo com isso. A Mary (Sá Freire, sua mulher) fica brabíssima com o fato de eu às vezes esquecer de tomar banho, passar três dias vendo futebol e torcer até quando joga Ituano e Pé de Pedra. Isso vem do meu pai. Ele não sabia dirigir, desprezava empregos. Um cara que dizia: “Eu também sou doutor. Quando chego no botequim com o jornal pra fazer fezinha, o cara pergunta: ‘vai ser cerveja ou limão da casa hoje, doutor?”. Esse diploma é o que me interessa.

RUY CASTRO, JORNALISTA: O samba desaprendeu a falar de amor?

Não, de forma alguma. Estão aí essas duas inéditas minhas: “Pretinho básico”, com Moyseis Marques e “Duro na queda”, com João Bosco. Queria fazer uma ressalva: a figura dessa música se chama “Janaína”, e eu e João tínhamos feito antes do pedido do impeachment. Conversamos muito se íamos mudar o nome do personagem ou não, até chegarmos à conclusão que não, porque a nossa Janaína é a de verdade. Essa que está aí na mídia (a advogada Janaína Paschoal, coautora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff) é a falsa, a cascateira, a surtada.

PAULÃO SETE CORDAS, MÚSICO: Qual foi a situação mais fora do comum na qual você escreveu uma letra?

Talvez tenha sido “Dois pra lá, dois pra cá”. Não pego lápis nem papel. Escuto, e uma hora a letra começa a vir… Um dia, voltando da casa do Mello (Menezes), tô num táxi e veio: “Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar”. Aí abre bolsa e não tem papel, não tem lápis, entrei correndo no cafofo da Maracanã (onde morava na época), anotei aquilo tudo, fui desesperado ouvir e tava em cima, do começo à ultima palavra. Dei aquela respirada. Comecei a escrever do primeiro verso e fui até o fim direto. Houve também um momento em que João (Bosco) mostrou uma música, e eu falei: “que bom, tenho uma letra aqui”. Fica meio místico, mas o João Máximo tá aqui pra testemunhar que sou rigorosamente ateu, cético, cínico e escroto, nessa ordem. Mas a música e a letra se encaixaram (“Ou bola, ou búlica”, gravada pelo Tamba Trio).

FAFÁ DE BELÉM, CANTORA: Como você vê este Brasil, rachado como numa final de futebol?

Vejo o Brasil muito pressionado por uma nova direita exuberante com dinheiro, verdadeiros canalhas mandando, fazendo o que querem, como Bolsonaro, Réunan, Aócio, que foi citado 30 vezes, mas nunca foi levado em blablablá coercitivo. As conquistas populares foram perdidas, mas não sem razão. Houve um enorme vacilo do PT. Um partido que não consegue nomear, em sucessivas gestões, um único tesoureiro honesto tem realmente que repensar tudo da política que faz. Queria ler uma coisa porque sou chamado de petralha, entro em listas negras etc. (ele saca um artigo publicado no “JB” em 2005, no qual criticava duramente as alianças do PT). Então, petralha é a puta que os pariu.

RODRIGO CAMPOS, COMPOSITOR: Aldir, muitas de suas letras retratam tipos suburbanos, e com o passar dos anos essas letras começam a ganhar um viés sociológico mais efetivo, pois são personagens que começam a desaparecer. A própria poética daquele subúrbio mudou bastante, e com isso as letras parecem realizar por completo o processo de mitificação desses personagens. Como você enxerga essa ação do tempo dentro de sua obra?

Não vejo assim. Esses suburbanos estão vivos, trabalhando, ralando. Eles desapareceram de um tipo de mídia que não os valoriza, não os reconhece. Eles não têm a menor condição de aparecer num programa em horário nobre. Eu vi “Corcovado” tocando à tarde na televisão. Mas vai procurar isso hoje. É a mesma porcaria, a mesma fórmula. Vão substituir o Bial pelo neoBial. Isso interessa a que ao país? Pra ver as pessoas meio que se prostituírem ao vivo numa sequência de traições? Qual é a graça que isso tem? Não vejo a menor graça nisso, mas é o que tá sendo vendido no mundo inteiro do neoliberalismo, projeto que está indo por água abaixo. Até porque tem um momento que o próprio processo ecológico esculhamba tudo. Vi num programa um cara que foi a Bangladesh e encontrou mulheres cozinhando com água pelo joelho, com crianças andando dentro de casa. Aí você vai perguntar a um filho da puta desses republicanos: “o que vai acontecer se o mar invadir a Flórida?”. Responde o cara que fatura às custas dos crentes: “Se for da vontade do Senhor”. Espero que ele seja o primeiro a se afogar.

JOÃO BOSCO, PARCEIRO: “Todo boêmio é feliz/ porque quanto mais triste/ mais se ilude” (“Me dá a penúltima”). “O tempo vence toda ilusão”. (“Agnus Sei”). Neste momento precisamos de mais tempo ou de uma nova ilusão? Ou é melhor abrir outra garrafa?

Mais tempo é fundamental pra novas ilusões! (risos)

MILENA BLANC, NETA: Como a literatura ajudou o médico?

Uma vez, como psiquiatra, fui a um congresso e um senhor defendeu que não se podia fazer medicina, e especificamente psiquiatria, sem cultura. Ele foi vaiado. Quando acabou, fui dar um abraço nele. Acho que isso é rigorosamente verdadeiro. Quanto mais culto for o médico, melhor ele será.

LEILA PINHEIRO, CANTORA: O músico que você foi é também o responsável pela sua compreensão absoluta e aparentemente natural das quase incontáveis pedradas rítmicas do seu parceiro Guinga?

Sem a menor dúvida. O fato de ter tocado bateria, tumbadora, de ter muito senso rítmico foi fundamental pra minha relação com a divisão de notas em sílabas. Até porque 70% da minha obra são de letras feitas em cima de músicas, e no caso de Guinga, 100%.

NEI LOPES, PARCEIRO: Gostaria de saber por que você continua na Amar/Sombrás, nossa sociedade autoral, enquanto que quase todos os grandes nomes que participaram dela abandonaram o barco nos anos 1990.

Porque a Amar/Sombrás é a que mais atende a luta pela melhoria dos direitos autorais. Perdi dinheiro na primeira vez que coloquei quatro músicas na parada de sucessos: “O mestre-sala dos mares” em segundo, “Dois pra lá, dois para cá” em terceiro, em sétimo “Kid cavaquinho” com Maria Alcina, e “De frente pro crime” com MPB4. Isso daria uma arrecadação monstruosa. Eu era da Sicam (Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais). Vítor Martins, em nome da melhoria do direito autoral, pediu uma prestação de contas à Sicam. Os 11 compositores que assinaram esse pedido, eu entre eles, foram sumariamente expulsos da Sicam. Um juiz disse que a Sicam arrecadou dinheiro indevidamente, mas eles tinham advogados caríssimos, nós perdíamos ação após ação até aquilo vencer os prazos. Tem muito palhaço aí com casa em Búzios onde a piscina é minha. Eu podia entrar lá e dizer: sai daí dessa água. Exatamente porque a Amar é a que hoje mais condiz com os ideais desse começo autoral que faço questão de permanecer lá e não roo a corda. Vou morrer Amar.

ISABEL BLANC, FILHA: O que você tem a dizer para as pessoas que encaram o mundo com sensibilidade, que têm dificuldade de viver nessa monotonia de prazo, rotina, horário, que acabam sofrendo e se sentindo massacrados por esse sistema massificante?

Eu diria que tenham coragem. Eu já vivi isso. Trabalhei muito pra escapar disso. E quem achar que você sai da rotina do trabalho do dia a dia e cai numa nuvem paradisíaca está inteiramente enganado. Porque é do ser humano, depois daquele breve instante de euforia, “sou dono do meu tempo”, começar a se perseguir, a se maltratar etc. E não há nada de errado num trabalho regular, com horários fixos. E às vezes não ter esses horários exige muita autodisciplina. O cara bebe, pira, cai na gandaia. Eu sou muito mais boêmio nas letras que na vida real. Nunca fui bom garfo, porque tenho alergia a uma série de temperos, não posso encarar um sarapatel. E nunca fui o copo que dizem que eu fui. O que eu era capaz era, depois de parado uma semana, entrar numa coisa que tivesse um violão e ficar 48h bebendo e cantando. Depois eu pagava caro e só fazia isso de novo uma semana, 15 dias depois. Boêmio, como meu amigo e parceiro Paulo Emilio, gente que faz isso todo dia até a morte, eu nunca fui esse cara. Se muitas canções trazem a culpa do boêmio com a mulher, é porque acho importante que você não se aliene, que se dê conta da presença do outro. Eu reconheço que muitas vezes na minha vida agi mal com mulheres, embora as ame. Por preconceito, por ser bitolado, por insegurança. Vim superar um pouco isso e ainda cometendo novos erros, quando Mary apareceu na minha vida. E, depois de sofrer uma fratura e pensar até em suicídio, porque fiquei manco, vieram os netos. Aí foi o deslumbramento total. Quero neto, bisneto, todos me cercando, que eles façam cocô na minha cabeça, vale tudo.

LUIZ ANTÔNIO SIMAS, PROFESSOR: Aldir, o Rio de Janeiro é uma cidade em que a chibata de bater no lombo foi subvertida em baqueta de bater no couro do tambor. Dia desses encontrei um ex-sambista convertido que abandonou a percussão por ordens do pastor. Há salvação para o Rio sem o tambor?

O Rio de Janeiro ou bate tambor ou acaba. Não pode essa coisa de evangélico invadir centro pra quebrar instrumento, ou o que uma empregada minha passou na sexta-feira, vestida de branco: “volta pra casa pra tirar essa cor de macumbeira”. O Rio, o Brasil, tem que bater tambor sim, e muito, pra afastar esse mal da religiosidade insana que hoje atinge os Estados Unidos e que gera o fanatismo oposto. São os cruzados contra as jihads. Não queremos nada disso no Brasil.

MOACYR LUZ, PARCEIRO: Fico tão emocionado ouvindo sua voz no disco “Vida noturna”. É a última voz que me lembra os comentários do João Nogueira sobre sua própria voz, que ele dizia ter muito conhaque, muita coisa ali. De onde vem esse seu canto?

O canto vem de uma fonte muito estranha. Com seis, sete anos, eu acompanhava minha avó a centros espíritas. Porque ela era aquela carioca típica: profundamente católica, espírita, Rosa Cruz, se chegasse uma seita na vizinhança ela entrava. E macumbeira, intensamente macumbeira, negócio de punhal com cinza pra curar gripe. Ela me levava a centro e eu ficava absolutamente fascinado com os atabaques. Na época tinha em casa tamboretes de peteca, que eram grandes, de madeira e de couro. Então eu esquentava aquilo numa fogueirinha, botava escorado lado a lado e batia neles. E cantava não os pontos que eu ouvia lá, mas os meus próprios pontos. Eu compunha com essa idade, o que é uma coisa patética. Era uma misturada de exu com inhambu com tudo que rimasse com urubu, ema gemendo em tudo que era lugar, e a empregada dizendo “o garoto tá possuído”. O primeiro canto, o canto essencial vem daí, da forma como a voz é solta dentro do terreiro de macumba.

MELLO MENEZES, ILUSTRADOR: Como sabemos, você tem uma grande diversidade criativa. Se não fez ainda, como se sentiria fazendo criação para cinema? Roteiros, argumentos…

Tenho uma experiência muito interessante com isso. Veio um cineasta de Minas, o falecido Schubert Magalhães, e trouxe uma ideia belíssima pra um filme: um sujeito que controlava o correio da cidade de Mariana, e a partir de manipular as cartas, ia atrás das mulheres pra estuprar e matar. A gente fez um roteiro muito bonito, não terminado. Um dia, saindo do estúdio do Mello, onde morou, sentaram a porrada nele, assaltaram. Ele voltou pra Minas pra se refazer dessa humilhação, depois morreu jovem, do coração. O roteiro ficou inconcluso. Houve outros convites. Mas sempre fui meio reticente por ter o que Ivan Lessa chama de fôlego curto. Meu negócio é letra, crônica. E mesmo agora que fiz esse conto com quase dez laudas sobre “Feitiço da Vila”, sofri muito. Talvez seja destino.

PAULO CÉSAR PINHEIRO, LETRISTA: Você não tem vontade ou tempo de escrever um grande romance suburbano, não?

Em 1998, (a editora) Luciana Villas-Boas esteve aqui e me propôs um romance policial. Escrevi mais de dez cadernos grandes, mais de 40 cadernetas e uma lata das grandes de Jack Daniels, dessas que vinham a garrafa e o copo, que está até a boca de papel, quase não dá pra fechar. É um policial passado aqui na Muda. De vez em quando, releio, reescrevo. Tem trechos muito bons, mas aí entra a falta de confiança pra um projeto de maior amplitude. Eu leio e penso “tem um livro aqui”, mas a coisa não desencana.

GUINGA, PARCEIRO: O que mais te dá saudade? E queria pedir para você escalar o time do Vasco campeão de 1956. Sem olhar no Google.

Saudade mesmo é a saudade terrível dos avós que me criaram, meus avós maternos. O vô português, Seu Aguiar, e a vó que me criou mesmo, vó Noêmia, do subúrbio de Cascadura. Meu avô foi muito importante na minha vida porque era quem trazia os gibis e os livros de bolso. Cheguei a ter dois mil gibis, que deram na mudança pra Maia Lacerda. E não se faz isso com criança, faço esse alerta aqui: tenham mais cuidado com o que pertence de fato às crianças. E havia entre esses livros uma coisa preciosíssima, umas coisas de capa dura com um quadrinho em cada página. Tinha muito daquilo, era um negócio muito antigo. Sou um colecionador compulsivo. Há uma batalha mensal aqui em casa, porque não jogo nada fora. Uma revista de nudismo sueca de 1957 pode ter alguma coisa ali que vai gerar uma letra um dia. E tenho experiência com isso, às vezes sai mesmo. E o time de 56? Carlos Alberto, Paulinho e Bellini; Laerte, Orlando e Coronel; Sabará, Livinho, Vavá, Valter Marciano e Pinga. Técnico Martim Francisco, na chuva, com uma toalha em cima, depois de uma das maiores chuvaradas que caiu no Rio de Janeiro, num sábado, 2 a 1 Vasco. O técnico do Bangu era Zizinho. Gol do Vavá quase terminando o jogo, os portugueses me jogaram pro alto, e meu pai correu atrás de mim porque desapareci no meio da torcida. Voltei pra casa todo cheio de caixa de papelão, porque meu pai fez uma espécie de armadura pra mim. Foi por isso que fiz um samba: “Naquela tarde chuvosa no Maracanã/ O goleiro do Bangu bobeou/ Vavá marcou” e vai por aí afora. Futebol era inesquecível, né? De repente ficou esquisito pra caramba, muita estrelinha, muito chatinho. Eu gostei de ganhar o ouro, gostei da falta que o Neymar bateu, mas quando ele aparece com os parças, me dá uma vontade de esquecer tudo isso e me dedicar ao badminton.

LUIS PIMENTEL, JORNALISTA: Aldir, na infância, na juventude, na boêmia, nos amores, nos sofrimentos, na maturidade, nas filhas, nos netos… Em qual desses troncos mora mais à vontade a seiva de sua poesia?

Hoje, sem dúvida alguma, na relação com filhas, netos, netas e bisnetos. Meu coração tá ali sem a menor dúvida, embora eu seja Mary-dependente. Se acontecer alguma coisa com ela não vou fazer aquele troço rodrigueano de me atirar na sepultura, mas não duro nem dez dias. Como Dorival e Stella. Lembrei de uma história com Dorival. No show do “50 anos”, eu com meu temperamento, tendo que ir pro Canecão cheio, entrei em pânico. Marco Aurélio passou aqui, a gente tomou um uísque, mas eu não queria beber muito pra não fazer merda. Ele falou: “já sei a solução”. E me levou pra casa do Dorival Caymmi. Ele apareceu com aquele jeito bonachão, me abraçou, me puxou pra janela e disse assim: “Sou muito mais carioca que baiano, mas não posso dizer isso, não tô a fim de me aborrecer. Por que sou mais carioca? Cheguei, os caras daqui que mandavam e desmandavam me levavam pra praia para ver as moças. Quando vi as moças do Rio…”. Aí começou a falar sozinho, um momento deslumbrante. Cheguei no Canecão sem um traço de nervosismo. Caymmi me salvou. E ainda fez aquela declaração no começo do “50 anos”, que é um cala-boca numa porção de chatos: “Olha o que o Caymmi acha”.

ALEXANDRE RIBEIRO DE CARVALHO, CODIRETOR DO DOCUMENTÁRIO “DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ”: Qual o bairro do Rio no qual você se sentiria melhor para morar, tirando, claro, os bairros primos da Tijuca, assim como a própria?

Talvez eu morasse em Laranjeiras, ali no Alto da Boa Vista, mas meu negócio é por aqui mesmo. Não foi por falta de oportunidade que escolhi, ainda mais no início, com as canções da Elis estourando. Comprei aqui por que eu quis. Podia ter ido pro Leblon e não quis. Gosto daqui.

LEO RUSSO, CANTOR: Porque está cada vez mais raro de se ouvir novos sambas-canção? Não estou frisando somente nas rádios não, falo em um contexto geral. O mundo ficou rápido demais?

Acho que não. Depende muito de como você compõe, as oportunidades que surgem. Tenho a sorte de ter duas cantoras gravando CDs com letras minhas. Mas isso é difícil. A Dorina também tá correndo atrás de patrocínio pra fazer um CD com letras minhas, inclusive com “Pretinho básico”, que ela tá cantando nos shows. Mas não adianta fazer várias músicas se não vão gravar nada, ou se gravarem vão fazer download no dia seguinte, a arrecadação vai ser zero. O compositor precisa viver o que vivi, de ter um sujeito batucando “Kid cavaquinho” no ônibus que você está. Ou, como aconteceu uma vez em que eu estava bebendo com Paulo Moura, um cara ouvir “Dois pra lá, dois pra cá” e falar: “Ih, minha música, vou dançar”.

RODRIGO ZAIDAN, MAESTRO: Sendo você um percussionista e cantor, até que ponto levou para seus versos a divisão rítmica percussiva e até que ponto não sugeriu desenhos melódicos e melodias, nas parcerias com o João, Moacyr e Tapajós?

Isso aconteceu com Cristovão, isso aconteceu muitas vezes com o João pra trilhas de novela, inclusive pra abertura do “Toma lá da cá”, da gente sentar e compor junto tomando cerveja.

TOMAZ MIRANDA, CANTOR E COFUNDADOR DO BLOCO BLANC BLOCK: Como você vê a música brasileira, especialmente o samba, hoje?

Quando vejo do Wilson das Neves ao Moyseis Marques fazendo samba, vejo que não há crise alguma.

JOANA BLANC, NETA: Você lê muito mais do que ouve música. Por quê?

Ler sempre me acalma ao passo que ouvir música pode, eventualmente, me acalmar, mas tem momentos em que me emociona muito, me faz chorar, etc. Não sei explicar bem isso, mas é o que acontece.

(Entrevista publicada em 28.08.2016. Link original: http://oglobo.globo.com/cultura/musica/os-70-anos-de-aldir-blanc-mestre-sala-das-letras-20006527)