Por Rafael Galvão

Faz quase dez anos que deixei de comprar gibis regularmente. E hoje sei exatamente o momento em que os quadrinhos de super-herói sofreram o golpe fatal que os faria morrer para mim. Foi muito, muito antes.

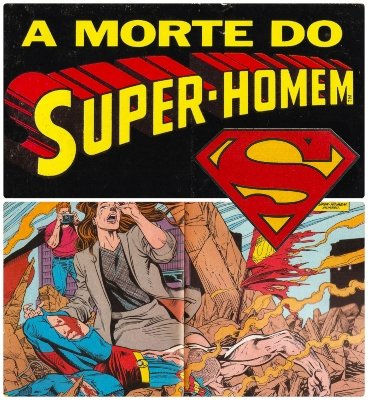

O ano era 1992. A história era a morte do Super-Homem.

No mundo a que eu estava acostumado vilões desapareciam corriqueiramente no fim das histórias. Supunha-se que morriam, mas nunca havia corpo de delito e mais cedo ou mais tarde eles voltavam para atazanar a vida do herói. Tudo bem. Dava para aceitar isso tranquilamente.

A morte do Superman foi diferente. Ele morreu mesmo. Mas voltou dos mortos como Jesus Cristo, e cá entre nós, o estrago que ele fez no seu mundinho foi quase tão grande quanto o do seu predecessor.

Personagens importantes dos quadrinhos sempre morreram. Morriam de muitas causas, mas a principal delas era uma doença incurável chamada queda global nas vendas. A morte de Gewn Stacy, por exemplo, ainda é uma das melhores histórias de super-herói de todos os tempos. Nos anos 80 a Marvel matou o Warlock, a DC matou o Flash, matou até mesmo o Robin.

Mas até aquele momento, eles tinham um mínimo de pudor e os mortos continuavam mortos, como deve ser. A morte do Superman subverteu tudo isso.

A partir dali, virtualmente todos os super-heróis com alguma importância morreram pelo menos uma vez, real ou simbolicamente. Primeiro o Batman foi quebrado pelo Bane e cedeu o uniforme, logo refeito como uma fantasia do Clóvis Bornay, a um maluco religioso – mas da última vez que folheei suas revistas ele morria de verdade de vez em quando, morrer virou algo semelhante a quebrar uma unha do pé.

Deixei de comprar quadrinhos pela penúltima vez quando o Homem-Aranha foi substituído por um clone que tinha morrido e sido incinerado por ele, e que jamais poderia ser confundido com Peter Parker (Parker percebeu que era o original porque estava apaixonado pela Mary Jane, algo que o clone não tinha vivido). Aquilo foi demais para a minha cabeça mais acostumada a narrativas simplórias como The Dark Knight Returns.

Porque matar super-herói é recurso de última. É banalizar demais algo que deveria ser minimamente sério, que deveria respeitar alguns limites para a tal suspensão da crença. Junte a isso a crescente “x-menização” do gênero, com o mundo sendo destruído a cada três dias – iam longe os tempos em que gente normal ou quase enfrentava ameaças normais ou quase e as vencia no último segundo –, e o resultado foi um ex-leitor velho demais para tanta bobagem, que olhava para trás e via que aquilo que nos anos 80 chamávamos de maturidade, com histórias mais complexas, apenas pareciam ser mais adultas – pior, agora eram levadas a sério por uma mídia cada vez mais infantilizada, e por isso muita gente encontrou nelas uma justificativa: já não precisavam castigar um Musil ou Mann para serem highbrow. Bastava ler Watchmen (a história em quadrinhos mais superestimada de todos os tempos, a propósito).

Eu ainda voltaria a comprar essas revistinhas, mas já estava cansado delas. Até que finalmente desisti, de uma vez por todas. Mas pensando nisso, dia desses, lembrei que há um personagem que podia fazer tudo isso com tranquilidade.

O Fantasma, o Espírito-Que-Anda, foi desde sempre dos meus personagens preferidos. Eu lia suas revistinhas muito antes de virar “marvete”, como a Abril chamava os leitores da Capitão América e da Heróis da TV nos primeiros tempos. Era a época em que seu uniforme no Brasil era vermelho reticulado, ainda hoje bem melhor do que o roxo original (dizem que por incapacidade técnica das gráficas pátrias; mas sempre desconfiei que eles acharam o original muito gay). Eu compreendia o seu mundo – que era o meu, apenas separado por um oceano.

O Fantasma surgiu dois anos antes do Super-Homem, e indicou caminhos para a definição do arquétipo que se seguiria: o uniforme colado e improvável, os olhos sem pupilas. Mas mesmo com suas Colt 1911 no lugar dos Pacemakers dos cowboys, no fundo ele era um personagem antigo. Não era revolucionário em sua abordagem do sobre-humano como o Super-Homem, não apresentava uma ideia realmente nova.

Pensando bem, o Fantasma era profundamente vitoriano: combatia piratas indianos, inimigos caros ao Império Britânico, na selvagem, misteriosa, mística África Negra onde lordes iam caçar elefantes e minombuanas, jornalistas corriam atrás de Livingstone e Cecil Rhodes corria atrás de dinheiro. Se eu não soubesse que Lee Falk, seu criador, era um judeu do Missouri, podia jurar que passava suas tardes no East India Club.

Mas isso não estava claro então, ou não importava, e durante décadas ele foi um personagem muito popular. Nos anos 70, estava mesmo à frente dos outros heróis: se casou com sua eterna namorada e teve filhos. Mas o Fantasma passou tempo demais sob o controle de Lee Falk, que o manteve nas tiras de jornal e impediu que o personagem alçasse voos mais altos. Ele não evoluiu, não acompanhou sequer as mudanças importantes a partir dos anos 60. O Fantasma virou uma relíquia, como aquela África selvagem, misteriosa, mística.

Dia desses comprei uma revista em quadrinhos dele. Comparadas às histórias da Marvel e da DC, são muito inferiores. Falta a ele horizontes mais largos, um universo próprio, e mesmo roteiros suficientemente elaborados. São histórias que poderiam ser publicadas no final dos anos 70 sem nenhum problema. Além disso, todas as vezes que tentaram adaptá-lo para o cinema os resultados foram canhestros. O serial de 1943, hoje disponível no YouTube, chega a ser esquisito. O filme de 96, além de não ser grandes coisas, ainda foi sabotado pelo seu protagonista, que saiu do armário às vésperas do lançamento (e aquele Fantasma sequer usava suas Colt 1911, um absurdo).

Mas mesmo maltratado, e pertencendo a um continente que hoje não parece ter mais nada de selvagem, misterioso e místico, o Fantasma tem uma característica única que nunca foi aproveitada: ele pode morrer. Porque será substituído por seu filho, também chamado Kit Walker. Não por uma medida desesperada de editores tentando aumentar as vendas, mas porque é assim que tem que ser.

Um dos primeiros posts deste blog falava justamente disso. O Fantasma podia ser o primeiro super-herói em tempo real. Podia crescer e envelhecer com seus leitores, renovar-se para uma nova geração, podia estar sempre atual. Podia responder às questões de seu tempo, podia morrer, morrer de verdade, e ainda assim continuar vivo em seu filho. Todos os erros e becos sem saída em que costumam colocar super-heróis para dar-lhes fôlego momentâneo, como casar, ter filhos, morrer – apenas para depois, com a besteira já feita, fingirem que nada daquilo aconteceu –, podiam ser feitos tranquilamente com o Fantasma.

Quando escrevi o post, eu achava que isso já não fazia diferença, porque o tempo tinha passado e a África agora era uma terra de misérias intermináveis. Eu estava errado, claro. Ainda dá para fazer muita coisa com o personagem. Fizeram com o chatíssimo Pantera Negra, por que não com um personagem muito melhor? Todas as questões a que o mundo tenta responder hoje podem ser discutidas em Bangala, ou na ONU onde Diana Palmer trabalha. E o mais fascinante é que, mesmo com tanta coisa que se pode imaginar, o melhor que se pode fazer com o Fantasma é matá-lo.